罗纳河发源于阿尔卑斯山。你要是从露佳斯神之城去日内瓦,晃动的列车向东北行驶,缓缓的罗纳河向西南流淌,就是从下游去上游,就是先有果后有因,就是先有后来才有当初。因果倒置,时间逆反。就有一种异样奇怪的感觉。自古以来时间都被比作河流。你只要稍稍一想,就知道做这种比方的人,都是坐在船上顺流而下的人。他没有动脑子想想,世间还有逆流而上这么回事。他只是在想水是往下流,越流越晚,他就没有想到,人可以往上走,越走越早。开头有一个人说:“时间的长河。” 以后所有不动脑筋的人都跟着这样说,重复多了,就成了真理。连孔夫子都上了他的当。浴乎沂,子在川上曰:“逝者,如斯乎。” 孔子,其仁者乎!哲人?侬伐晓得。

上帝的财产与 Ambérieu-en-Bugey 之间,无尽的牧场。葡萄园。农田。深秋的罗纳河两岸,依然青葱。为什么总是罗纳河,犹如形影相随?世界虽然小,也不至于如此偶然。大河的源头,我也去过若干。有过若干干枯的记忆。沙漠里头的枯骨,可能也比那些记忆有滋味一些。我曾经去过黄河。依然记得我站在黄河的源头。若干条细小的溪流。有人要给我拍照。我说不用不用!一点感觉也没有。留给写教科书的人来做吧。只有我,还有若干别人。萍水相逢的人。就像一个概念。没有任何感觉。没有一个所爱,没有一个弱女子跟着,没有身上这里一堆软东西那里一堆软东西的人在身边,不要说是去黄河源头,就是上天堂也不去。像开会一样。面前有个茶杯。有人来给你倒茶。一会儿又来倒茶。一看要是喝了一点,就给斟满,一看要是没喝,就给一杯新的。领导在讲话。发表重要指示。啊发表重要指示。啊,指示。就好像说,某个地方,某个人,某种时刻,某种东西。所有这些在我听来,凡是带每字的,都是跟我的灵魂没有关系的东西。所以也不关心,也不在乎。就好比听人讲:“ 一个人不能比自己高,一把尺子不能比自身长,大的东西比小的东西大,远的地方比近的地方远, 一个东西就是那个东西,而不是别的东西。” 听得我睡觉。这样的知识,我宁可不要。也不羡慕。又好比听见打雷,就问那个顺风耳,“哪里打雷?” 说:“雷起于雷处。” 你就想给他一大耳巴子。要是你给我讲,“我今天自己去了黄河源头了。站在三个细小的溪流旁边。要不要看我的照片?叫旁边三个人照的?” 你要是这样讲话,我只会想起一条沙漠里干枯的河床,堆满千年的白骨,不知已经被多少丧家之犬啃嗜过,又弃置在网上了。

一条奇特的河流。源自瑞士阿尔卑斯山。叫罗纳河。由西注入日内瓦湖,就改名叫拉克·罗曼。从湖的西南端流出日内瓦湖,又改名回去,叫做罗纳河。昨日你我往下走。走的是罗纳河。今日你我往上行,行的是拉克·罗曼。就是一个地方,但又是两个地方。感觉好奇怪。

你抗议了:“不要只是讲糊涂人的话,也说几句带情意的东西,好吗?”

“好吧,我尽力而为: 我爱你。”

“不要这个。”

“好吧,再试一遍。看看你爱不爱听:谁也说不上,为什么在你生命里,会有一条河,和你走到一起。为什么不是别的一条河?谁也说不上,在你的生命里,为什么会有一个人,和你走到一起。为什么不是一个别的人?”

你不说话,脸慢慢转向窗外。

Nowhere to Go, Everywhere to Be

我的爱,这怎么可能是徒劳的?去旅游怎么可能是徒劳的?即使要早起,即使天还没有亮,从日光神的财产去日内瓦,怎么可能会是徒劳的!我爱你,我的宝贝!你不信新教,但你至少应该听说过马丁·路德,约翰·卡尔文。你不喜玄思,但你应该至少听说过让·雅克·卢梭。你不搞革命,但你应该听说过弗拉基米尔·列宁和娜蒂亚。地质学的千万年亿万年,和你无关,与我无关,但你至少应该听说过侏罗纪吧?没有听说过侏罗纪?那你应该听说过恐龙吧?我回来的时候,给你买过一个小棕熊,你不是把它放你枕边了吗?小棕熊不是恐龙,但是和小恐龙一样,可爱又可掬,小熊和小恐龙不都是一样的吗?睡觉的时候可以搂着的吗?所以,我的宝贝,去日内瓦怎么可能会是徒劳的?

宝贝,我知道,去日内瓦意味着要早起。天还黑着,一直在修的路面,橘黄色的警告灯还在闪烁。一个法国警察走过,你看不清他的脸,他也看不清你。一个思绪重重,肩负重负的北非移民妇人走过,她看不清你,你也看不清她。但火车站就在前方不远处了,不几步就到了。把手伸过来,我拉着你。这里路面太坏了。都几个月了,他们还在这里修路。不知道要修到何时。

车站大厅里,弥漫着美式咖啡和羊角面包的香味。车站时起时落的播音,潮湿的旅游鞋在光滑的地面上跑动的声音。儿童的尖叫声。潮水般无序的旅客。

你起得太早,头脑还没有完全清醒,到了这么一个地方,眼睛耳朵鼻子不停地工作,你感觉头脑昏沉,好像自己昨晚吸了毒一样。为什么一个火车站要叫做 «上帝的财产»? 没人知道。大概只有法国人知道。也许连法国人自己也不知道。去日内瓦在哪里坐火车?在帕特·丢坐。帕特·丢听起来像 « 怕他丢 ». 怕他丢了在法语里头是什么意思?就是 “上帝的财产” 的意思。但是没有人这么想,法国人不这么想,非法国人也不这么想,我的女友也不这么想。就是一个火车站么,和天主有什么关系?更不用提财产了?“去日内瓦,在哪里坐火车?” “啊,那你就去怕他丢吧!”

在上帝的财产里四处奔跑。售票厅在这边!咖啡吧在那边!我们的站台在这边!还有30分钟登车!等车从这个 通道上去!回来从这个通道下来!

咖啡买完了。离上车时间还有几分钟。过来宝贝,靠我近点!让我好好看看你!看看你的小脸。哪里来的疱疹?眼角怎么也红了?都是你弄的。那个说的不对。是我弄的吗?不是我弄的吧。我也不清楚。大概是我弄的吧。

你说,为什么在这里,都是坐火车?在你的印象里,在法国,无论什么时候,无论什么地点,无论你要到什么地方去,都是坐火车。不是动车,法国人叫 TER 的,就是高铁,法国人叫 TGV 的。

你看对面,坐在我们对面,和我们一起在上帝的财产上车的,法国老祖母和她的孙女。小女孩五、六岁的样子,典型的法国小孩样。从车还没有开动,就捧着一个塑料罐吃意大利面沙拉。里面有火腿块,奶酪块,橄榄块,螺旋形状的🇮🇹面,蝴蝶形状的🇮🇹面。那种儿童的手,举着叉子,停在半空中。你猜不出来,那个晃晃悠悠的叉子,下一次是要戳向哪里 — 她自己的眼睛,还是脑们,还是盒子里头的饭菜。让人担心。面吃完了。祖母又给撕一块法棍。硬的好像胶皮一样。那个小女孩嘴咬着一角,小手使劲撕扯。你一边看,一边就想:“怪不得这里人的牙齿都不好。从小咬这个硬帮帮的法棍,这牙齿能好到哪去。”

火车到了 Bugey 以后,坐在我们对面的祖母和孙女下火车了。新上来一个四十来岁的妇女,带着若干小孩子。细瘦的脸型,不苟言笑。小孩也都衣着整洁,言行拘谨,十分有教养的样子。我有一次在东京坐地铁,见过一个非常类似的妇女。有一种女族长的气质。带了一大家人进城去。后生们言行举止,让人起敬。新来的这个妇人和她的家人,让我想起东京这个日本家庭来。

车窗外,景色也变了。侏罗山白色的岩石。高耸的山峰。苍翠的植被。地质学上讲的侏罗纪,名字就来自这侏罗山脉。令我想起我曾经在我父亲的老家见过的山。现在想起来,也一定是侏罗纪的岩石。

Mont-Blanc

科拉文车站一出来,就是白山大道。为什么叫Mont-Blanc?天气晴朗的日子,顺着这条大街看下去,远方就是这个著名的山峰。你顺着大街走到底,是个大桥,名字叫做什么?Mont-Blanc!还会是什么?

站在桥头,你左边是日内瓦湖,右面是从湖里流出来的,重新又露面的罗纳河,正急匆匆的要往法国那边流过去。我把她拉过来。问她: “有没有听说过罗素?” “没有。” “谁是弗雷格”?“不知道”。“什么是 Sinn and Bedeutung” ?“不知道”!你把她拉过来,好好的拥抱了她一会儿。“天要是好的时候,宝贝,从这里你能看见 Mont-Blanc, 还有它白雪皑皑的山顶。罗素说,每当你想到那个山的时候,那个山真的跑到你头脑里。弗雷格不同意,说,“不对、不对!任何思维,都需要有个概念做中介。” 她想了想,然后说,“这位罗素先生讲的有道理吧。要是那个山不跑到我的头脑里头来,那我想到它的时候,我想到的是什么呢,仅只是关于那个山的一个概念吗?那么我们就永远不会认识那个山本身,只是认识一个概念 … 能不能不讲这些东西?” “好呀好呀!” 我回答说。我觉得这个小人讲的很有道理。直观要是不被读书遮蔽住,比书本更近乎真理。

你要是站在那个桥上,背对着湖,眼看着往西流的河,你要做一个选择:去左岸,还是去右岸?拿不准,就掷个硬币吧?

告诉我,宝贝,为什么一个地方值得去?为什么一个地方有魔力?你不用麻烦自己使劲去想。就是我自己这么一想罢了。要是没有你,你想我会去任何地方吗?你想任何人会去任何地方吗?会感觉去的时候愉悦,在那里的时候感觉愉悦,回来以后回味无穷吗?会有任何记忆吗?若不是拥有你,拥有你的心,你的肉体和灵魂,有什么地方值得去的?

你看左边,那就是拉克·勒曼。水从桥下穿过,从我们脚下流过。一直流淌。流到上帝的财产。流到我们的住所,随后欢快的拥抱苏纳河,牵手一起流向地中海。好好看看。就是这个水。同一个水。流过日内瓦,流过露佳斯,流过阿唯尼翁。不久前刚去过的,阳光的国度,生命的赞歌。

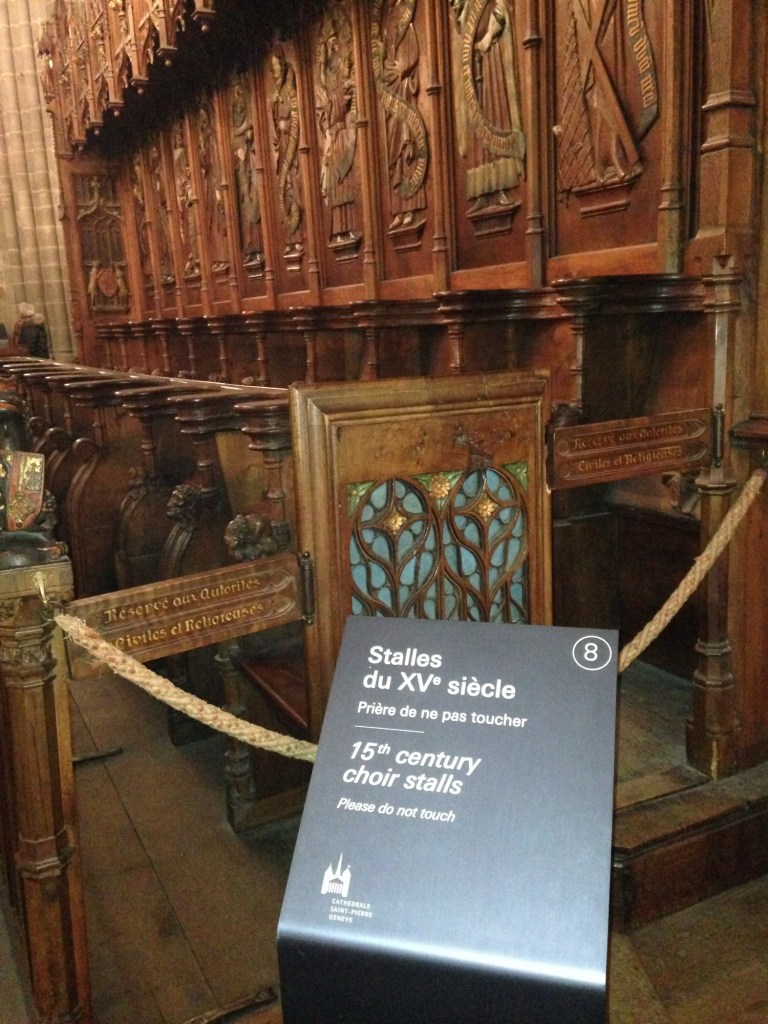

圣皮埃尔大教堂和《柔巴依》

明朝嘉靖皇帝还在炼丹的时候,约翰·加尔文正在日内瓦这个教堂里布道。宗教改革的风,由马丁路德掀起于德国,正波澜壮阔。

改革之风吹到了日内瓦,最后吹到巴黎,吹到罗马,最终唤醒天主教的有志之徒。于是有耶稣会的诞生。Bébé,我从未给你讲过。明末徐光启和耶稣会传教士在翻译 «几何原本» 的同时,耶稣会的传教士同时也来到我的家乡,建起第一座耶稣堂。时至今日仍然在做礼拜。

圣皮埃尔大教堂。这不是一个天主堂。没有十字架。没有神像。不是念祷告的地方。你没有念祷告的地方。新教与天主教,多年的战争,为的是信仰。

这些唱诗班的座椅。也不是原初的。约翰·加尔文,以及这些搞新教的人,对唱诗和仪式没有兴趣,认为它和灵魂无关,和拯救无关。你也不能说他们不对。你生长在一个天主教家庭。你不是新教徒,不是清教徒。不能怪你。你说,“我没有觉得有什么区别。我都喜欢。也许我父母会在乎。不过那是他们的事。其实他们也不知多少”。

一个人进天主堂,一个人不进天主堂。一个进圣约翰堂,另一个进耶稣堂。一个信教,另外一个不信。有多大区别?生命有归宿吗?一个人说有,另一个说没有,又一个人说,即使有,也没有多大区别。有与没有,区别不是很大的吗?上天堂和入地狱,战争与和平,生命与死亡,区别不是很大的吗?有人知道吗?

圣皮埃尔堂边上,我驻步伫思的时刻,一对情侣正在拥抱、接吻 ,一个人在沉思中离开。哪一个是在生活?什么是真正的生命?

教堂的尖顶,刺向灰色,高远,寒冷而无情的天空。你告诉我,我应该持什么样的态度?你给我讲讲,我应该如何思考?你告诉我,我的心应该放在哪一边?你给我讲讲,我应该如何理解这一切。该听的,我都听过。该读的,我都读过。告诉我,我应该怎么想?我想,你也许是个无所不知的人,圣贤的书,没有没读过的,你也许是个无所不晓的人,名人的名言,没有没听过的,所有的宗教布道都听过以后,什么都听过以后。我回过头。发现自己又是顺着原路回去。想起了波斯诗人 Omar Khayyám 的名句:

Myself when young did eagerly frequent

Doctor and Saint, and heard great Argument

About it and about: but evermore

Came out by the same Door as in I went.

(Trans., Edward Fitzgerald)

我年轻时对圣贤也曾殷情造访,

谈生说死的宏论,

也颇有所闻。

但是我出来时走的,

还是进去时候那道门。【郭沫若译】

刚从圣皮埃尔教堂出来,头低着,步履蹒跚的陌生人,想来 Rubáiyát 《柔巴依》中的这几行诗,你是熟悉的。

A Man of Paradoxes

人人都听说过这句名言: “Man is born free, and everywhere he is in chains.” (“人生来自由,但却披枷戴锁”。)又有多少人知道,卢梭是日内瓦人。墙上的牌子写着:“1712年6月28日,让·雅克·卢梭诞生于此。”

古今圣贤无数。卢梭不是我的最爱。但他有些话,我很喜欢。这个是我的最爱:“我宁可做一个会自相矛盾的人,也不愿做一个心灵偏狭的人。” (“I would rather be a man of paradoxes than a man of prejudices.”)

什么是会自我矛盾的人?就是你我这样的啦。什么是偏狭的人?就是路边那个电线杆子。问问你自己,有没有人经常这样对你讲话:“你昨天那样说,今天怎么又这样讲?” 要是有,那看来你不是电线杆子。要是再问,就给他这样回答:“因为昨天那样讲,所以今天这样说。昨天以为地球是个烙饼,今天又相信它是个圆球,后天可能又相信他不完全是圆的,而是椭圆的。” 你去和那个电线杆子讲话试试。它永远都不会自相矛盾的,因为他昨天是个电线杆子,今天是个电线杆子,明天还是个电线杆子。昨天我问了个电线杆子:“电线杆子!地球是瘪的还是圆的?” 电线杆子站得直直的,跟我讲:“直的。” 我今天去问那个电线杆子:“电线杆子!地球是瘪的还是圆的?” 电线杆子站得直直得,说: “直的。” 你明天又去问,它也是站得直直的:说: “… ” (填空题,满分一百分,不许作弊!)

哟,日内瓦这么多的电线杆子,还都是直的!👇

但是你持异见。“卢梭重男轻女,” 你说。“只有埃米尔是人,索菲亚就不算人,只配伺候她男人,带小孩。只有埃米尔享受自由,索菲亚披枷带锁。” 我听一听,还是挺有道理的。你会动脑筋,看来不是电线杆子。

«让列宁同志先走!»

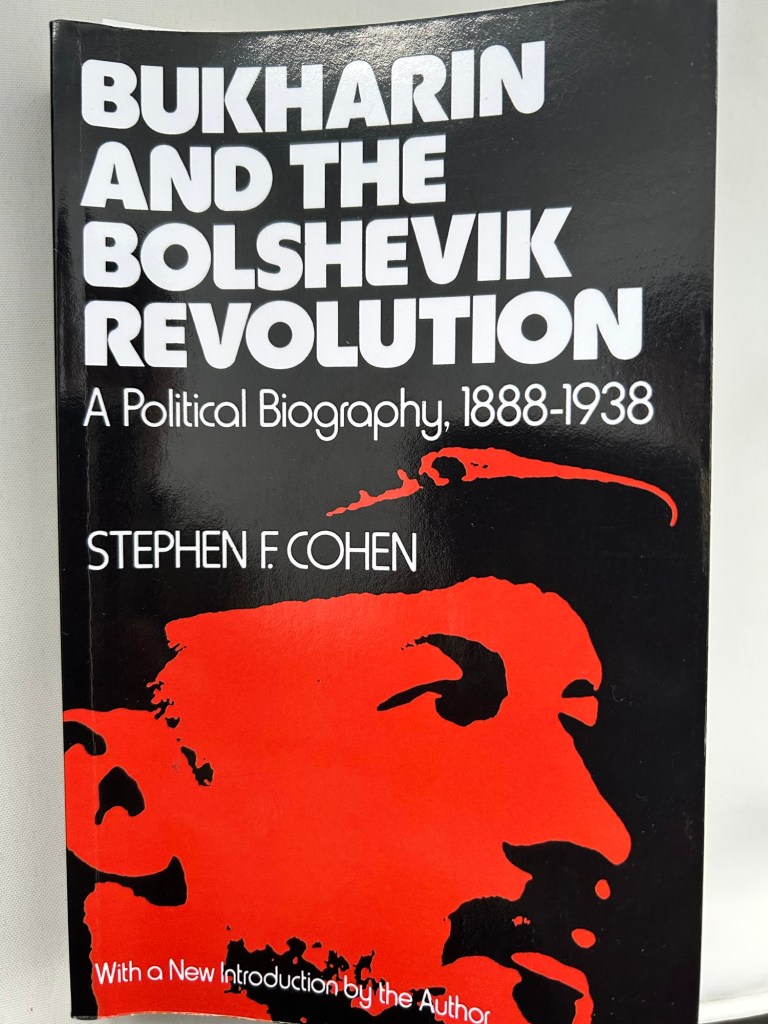

列宁在日内瓦前后度过四年的流亡生活。布尔什维克最有才华的思想家尼古拉·布哈林也在这里流亡过。

对列宁的印象,都是从儿时看的苏维埃电影 《列宁在10月》和《列宁在1918 》来的。刚刚读完一本列宁传,匈牙利历史学家维克多·塞巴斯祥2017年出版的新著。开始时我以为就是读一本传记。像读别的传记一样,读完了,放下了,也就忘了。但是一星期过去了,心里还是放不下。有什么东西在打扰我。又一星期过去了,心里还是放不下。然后就去买来前哥伦比亚大学斯蒂芬·蔻恩三本讲布哈林的书。越发有问题了。心里头越发搅扰了。每天下班回到家,脑子里头想的,没有别的,就是苏维埃,布尔什维克,弗拉基米尔·伊里奇·列宁,娜迪亚,伊娜萨·阿曼,尼古拉·尼古拉叶维奇·布哈林。心里就是一种无捱无际的悲哀感。日日夜夜总也不散。

为什么呢?为什么这几本书,这么撼动我呢?这些年读的传记不少。没几天就忘了。列宁,布哈林不同。触到灵魂深处。读英美欧洲那些人物的传记,从来没有这种感觉。

打比方说我明天要死了,要么是因为太老了,要么是因为病入膏肓了,不治之症之类的,要么是因为火车出轨,一条铁轨从胸口这边戳进去那边伸出来,或者飞机从天上掉下来,人挂在树枝上,脑袋不知道到哪里去了,要么是因为觉得活得没劲,不管吧!打比方说明天我就要死了,躺在那个床上,自己在那里琢磨,搜肠刮肚,问自己,这一生里头,最真切,最亲切,最心爱的什么?我会告诉你,不是人,不是事,就是两个词,一个是苏维埃,一个是布尔什维克。别的都是过眼云烟。下次回中国一定去江西红色苏维埃地区看看。

我小学四年级的时候,农假,去一个彝族山村帮我父亲做饭。他那里没有什么书,我只找到一本讲工农红军在江西搞苏维埃的书。当饭一样读的。饭当时就是清水煮的洋丝瓜。如今丝瓜也不种了,书去了哪里也不晓得。

侏罗山的永久

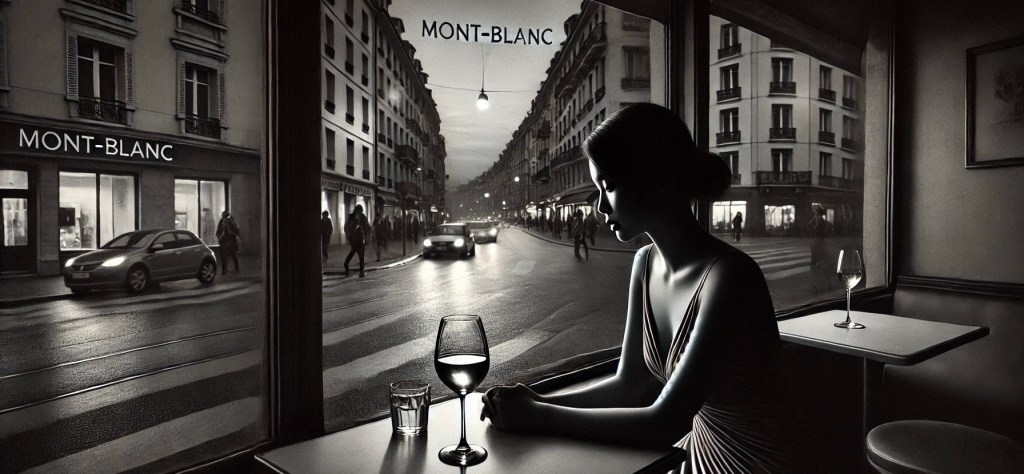

还记得吗?黄昏的 Mont-Blanc 大道。回程的火车还要等一小时。走进路边的酒吧。靠窗边坐下。酒吧女过来。我说, « Un verre de vin blanc, s’il vous plâit! » 她问,« un,deux? » 你说,“就一杯吧”。

我看着暮色中的你,看着你略显疲倦的神情。我想,这个世上,我只有你。再没有别人。

我投眼窗外。暮色中,无数拖着脚步的行人。今天有,昨天有,再往前,无尽的将来,还会有。人从哪里来?要往哪里去?回家吗?家在哪里?去乘车吗?坐车去哪里?柯拉文车站里是什么样,不用看,闭着眼睛我都知道。空防隧道一样的登车月台。昏黄的灯。为什么把车站建成这样?大概也没有什么理由。你走上几级,进一家礼品店,提一个袋子出来;又走上几级,进一家方便店,提又一个袋子出来。你心想,我要去个什么地方。我手里提着点东西。

酒吧女过来。问,“还好吗?还要一杯吗?” 我转身问, « Bèbè, 你还好吗?你需要什么吗?» 你摇摇头。

我知道,回程一路会看见什么。不用看,闭着眼睛就知道。不用上车,就坐在这个酒吧,就坐在白山大道上,就坐在罗纳河边,就坐在拉克·勒曼岸边,我就知道旅途的归程会是什么样子。都在你的心里,都在你的灵魂中,都在你前生此世中。当苏格拉底说,“所谓知识,不过是回忆而已,” 他是在讲过去。当我说,“所谓想象,不过是回忆而已,” 我是在说将来。我听到哲人们在抗议了: “想象面向将来,回忆冻结于过去,尚未发生的事,如何可以回忆?已经发生的事,缘何可以期待?你之所说,毫无逻辑!” 这个白葡萄酒很好,你应该呡一口。我们什么时候来?又什么时候归去?有人能告诉我吗?宝贝,我们今天来的日内瓦,昨天到的。我听到哲人们又在抗议了: “时间是线性的。只有从过去到将来,将来如何可以回到过去?” 理性的逻辑,如此的强力,而又如此僵硬。画地为牢,无可救药。吾岂不知昔日非今日,今日非明日?吾岂不知言有所谓,言非所谓。此一是也,彼一是也。是是,谓之是,是非,谓之非,非是,谓之非,非非,谓之是。给他们说一下,美丽的女孩,你我今日去的上帝之城,昨天到的。吾岂不知一物即其物,而非它物?我凝视你无邪的目光,销魂的微笑。吾岂不知一物非其物,无非它物?你目睹侏罗山脉巨大白皙的侏罗纪岩石,莽苍的森林,在其中蜿蜒回折的罗纳河。你看着宛如世外桃源的村落和小镇。石头做的墙,红色的瓦。亿万年来如此,亿万年以后,仍将如此。

终归将有一日,你继续前行,而我,我要加入这个侏罗纪岩石的队伍。叫它永久,叫它灵魂不朽,叫它天堂,或者叫它死亡。都可以,都没有区别。如果侏罗山不在乎,为什么你要在乎?就因为你在乎,不等于侏罗纪的岩石也在乎。勇敢些!当列车驶入侏罗群山时,敞开你的双臂,拥抱那侏罗岩石的永恒!