序

你下面要读到的故事,除了最后一部分是真的,其余都是虚构。你听到了没有? 现实嘛,总是比较单调,故事要讲好了呢,可以娱乐人。所以我建议你耐心点,从头读,不要着急。不就是几分钟吗?也不是什么长篇大论,就是一个短文,几分钟就读完。你不读,你又去干什么?不也是刷手机吗?那还不算什么。你要是不好好读,敷衍了事,衙门里的捕快来抓你,城隍庙里的牛头马脸来勾你,不但屁股要吃板子,挂在火上做新疆烤全羊,手机也要被没收。你说你不是自找倒霉吗?好啦,言归正传。

1

蒲阳镇的这个小馆子,以前从来没有来过。今天是路过,看他的菜谱上写着红烧鲫鱼。就进来坐着了。就是一个家庭菜馆,小本生意,再普通不过。但是这道菜太诱人。必须进来。

这个坐我旁边的广东细妹,昨晚才从普宁坐火车到的昆明。说的一嘴普宁客家话。既不像梅州话,也不像兴宁话。也不是广府话。听着永远都是怪不唧唧的。即使这样吧,还是喜欢她。

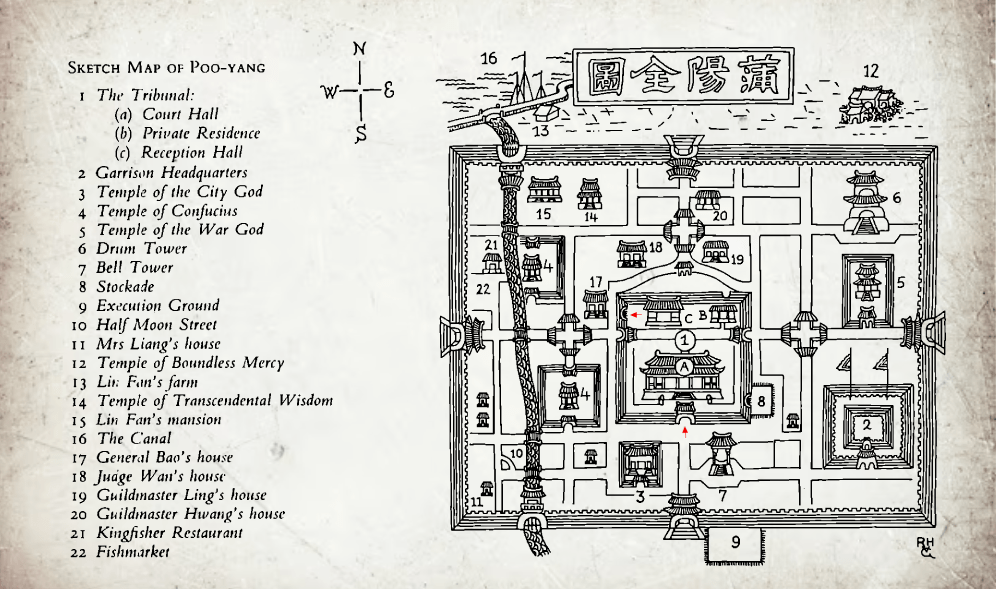

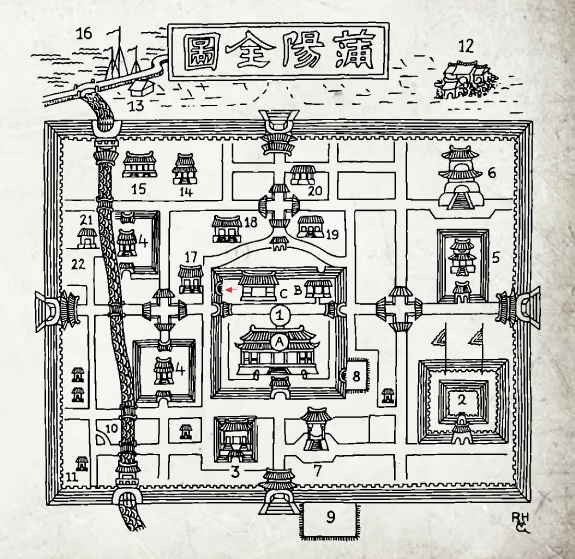

等着我们的红烧鲫鱼的时候,我打开手机,拿出下面这张图来,和她一起研究,盘算今天去看图上的哪些地方。

图上标号为 21 的,是个名叫翠鸟饭庄的饭馆,就是我和她现在坐在里面等菜的饭馆,靠近老西门。饭店右边是鱼市,左边靠李家大院。我们选了个靠窗的桌子。

正是三月天,清水河边已然杨柳依依。

你要是不懂外文,又从来没读过荷兰作家罗伯特·范·古力克的书,或者你是个小年轻,就像我这位细妹,或者你要么是大城市长大,从来不知道县城是什么样子,或者你不是学中国历史的,或者学的时候,都是睡觉过去的,那你见了这张图,会有点摸不着头脑。给你解释一下吧。

地图名字是 “蒲阳全图”。说的是我们蒲阳,实际上也可以说是一幅典型的我们中国以前中小城镇的地图。图上,绕城四周有城墙。但蒲阳除了镇子后面小山上还有几段土墙,城墙如今是没有了。即使这样,这里人说话,东、南、西、北四个城门还是那样说。翠鸟饭庄帮我们点菜的,就把旁边叫西门。标号 2 的,是校场 (念教场),就是解放后的公安局。

“难怪关帝庙 (5) 会在公安局后面,” 我这个女友说。“关帝庙我家乡也有。”

“你很聪明嘛,” 我夸奖她说。“听到有刀枪的地方,你就知道和关公有关系。一会吃完饭,我们先去半月街看看。城隍庙在那条街上,以前里面吊死过个人。”

听我这样说,她的小脸涨红起来,身上也露出紧张劲来。我假装没看见。

“三铺还有一个节女坊,你要不要也去看看?” 我接着说。“你怕吗?”

“我不怕!” 她说,还挺镇定的。又想藏起来脸上的好奇心,也没藏住,因为随即又问:“你是说给守寡的妇女立的牌坊吗?像夫死的印度女人,自己坐在柴火上烧死的吗?”

“没有那么严重吧,” 我说。“就是为守节的妇女立的,比如说夫死,婆婆逼着改嫁,就自缢的女子。”

她张开嘴,好像想说点什么,又没有说出来。正这么坐着,菜就上来了。手掌大小的鲫鱼,本地老酱烧出来,加蒜,加韭菜,盛在一个大土钵里端上来。看着就可爱。这个刚才还喊饿的女子,好像一下之间没有了胃口,若有所思的用筷子翻弄她碗里的食物。

2

对了,光忙着看地图、吃饭,忘了交代她和我怎么会跑到蒲阳来的。三月初,我妈死了。我匆忙从美国请假赶回昆明,帮着给她办丧事。办丧事嘛,总不是什么愉快的事情。人又多又吵杂。那天抱着我妈的骨灰盒去下葬,每走一步,她的头颅好像就在里面晃一下。总而言之,烧香磕头,请客吃饭,十分麻烦。心情也不好。不好玩就是了。

丧事办完了,请客送礼之类人情的事也做完了。回美国之前还有几天时间。也不想见人,没有心思旅游。虽有一瓶威士忌在手边放着,也不是大清早爬起来就喝的东西。但也不能就是一个人一直坐在那里,双眼盯着我妈的空房间。那不是很没劲吗?这几个空荡荡的房间,我一个人怎么个呆法?

五年前离开中国以前,踢足球认识的这个老女孩。广东普宁人,说客家话,还会普通话。一起钓鱼,踢球,室内场地、室外场地都去。有正式比赛,就自愿报名,去帮人家当管场地的。完了一起去吃饭。总在一起。

在一起多了,对我的生平,就有无穷无尽的问题要问。小时候在哪里度过?长得什么样?你上的幼儿园是什么样的?小学又是什么样的?如此等等。说是她最大的愿望,就是要我带她走一遍我度过童年时光的小镇,跟我重走一遍我儿时走过的路。星冠来了以后,五年我都不能回去。我的许多许诺都落了空。

夜晚坐在那个冷沙发上。倒一杯威士忌捏在手里。一千美元一瓶,老总送的。我拿起手机,微信拨打她的电话。一边听电话铃,一边看着这个空房间。那边是她挺惊讶的声音。我说,“对啊,对啊,兮獒!没想到吧?我现在在昆明。来前没有告诉你。我还有几天时间。你过来。我带你去走走。”

普宁到昆明,火车几小时到,你网上去查哈!第二天晚上我去地铁站里接她。看见一个头发没有几根,肥肥胖胖的,手抓上去都是肉,好可人爱的,拖着个小行李箱要过地铁检票栏。大概就是这样吧。

3

用完饭,沿河朝南门方向去溜达。过了清水桥,不一会就到了半月街。就是在范·古力克地图上标号为10的那条街。

过半月街,总要从下面这个人家门前路过。墙牌上还留有昔日的标语:“毛主席是我们心中的红太阳。” 右面墙上写着:“豌豆。包谷。” 不知道是什么意思。小时候每次路过这里,眼盯着那些窄窄的缝隙,觉得里面总是黑黑的。忍不住想要知道那些窗板后面是什么。有病人?或者有哑巴在里面?是小孩给关小黑屋里吗?

和她继续往东走,来到老城隍庙,范·古力克地图上标号为 3 的。外面看着很好看的,也不旧,有部分显然是新翻修过,像个正经庙宇一样。细妹要进去看看。我警告她说,“给你说过的,那里面可是死过人的。”

她说,“我不怕!”

里面除了几个 “也不怕” 的麻雀在吱吱叫,什么人也没有。庙里供的不是佛,不是菩萨,也不是神仙,就只是一尊官员一样的塑像,叫判官的,两边站着牛头,还有马面。中国有个歇后语说,“判官的脸 — 龇牙咧嘴。” 还真是这样的。但殿里好多东西看起来都是草草而就的,大概都是因为修缮时图便宜的结果。殿内气氛也不好。不讨人喜欢。

“你不是说这里从前死过人?” 她问。

“是呀,” 我说。“就是县里的一个小官员。文化大革命挨斗,老婆又站出来,要跟他划清界限。他人想不通,一天晚上,就在这个大堂一根梁柱上,自吊死了。”

我说的,不知她听没听。只见她踮着脚,在殿上这边走走,那边走走,头还时不时仰一下,四处看。我知道她在想什么。

“你是想知道他吊死在哪个梁柱上吗?”

我的话说的不经意,却让她吃一惊。

“啊!” 她含糊其辞的说。“没有,没有!你都在说什么呀?”

惊魂未定,她下意识的摸摸自己的脖子。然后又把上衣领子拉上去点。虽然是三月有阳光的天,城隍庙里还是有些阴冷。

我们一边往外走,她一边随口说,“你那时还小,怎么连这个也记得?”

“我记的事还多呐!” 我说。“我们刚才清水河上过来的那个桥边,有一天漂着一个新生儿,脐带都还拖着很长。当时…”

她抓住我的手臂,使劲晃了两晃,意思叫我不要再说下去。我们从庙里出来,走到街里。街上很安静。阳光晒在身上,暖融融的,不像城隍庙里阴冷。顿时感觉好多了。

她要再看一下地图。我把手机拿出来。

“我们是在这里吗?” 她问,手指着地图。

“是呀。” 我说。

“那地图上标着 9 的是什么?” 她又问。

“那个是刑场,在老南门外,从前砍犯人头的地方。”

“这个又是什么?” 她指着标号12。

我说,“啊,那个!那是大悲院。”

“那为什么刑场和大悲院都在城外头呢?”

“因为城里是人间,城外是阴间。” 我说。“活人活在城里,死人活在城外。就是人间不犯阴间,阴间不犯人间的意思。”

“我想去看看。” 她说,咬一下嘴唇。

“刑场吗?刑场就不用去了,从前杀人的地方,像北京以前的菜市口,没有什么看头。看了你会被鬼缠着的,晚上睡不着觉的。大悲院倒是可以去看看。你想去吗?”

“想去!” 她说。

“那就今天去大悲院,” 我说。“明天再去看文庙和衙门。租个小电摩托吧,路不近的!”

街边有一溜黄色扫码电摩托。我解码一辆,跨上去,然后给她挥手示意,叫她坐我身前。她不肯,说是只有夫妻才那样,非要紧缩着身子蹲在我放脚的地方。也没有办法,随她去吧!她一路像个装菜的提箩一样,在那里卷缩着。那怎么办呢?谁让她不坐在座上呢!

4

大悲院我儿时来过。有些印象。也知道它的观音殿,是远近有名的,香火特别旺。但是我对观音没有什么兴趣,倒是对地藏殿感觉有些缘分。历来进寺庙,必去看一下地藏菩萨,还要在地藏殿里坐一会儿。说不清楚为什么。或许是因为地藏菩萨是管超度死人的吧,而我历来觉得死人又可怕,又吸引人。佛经里说,这位菩萨发誓,成佛之前,必须 “众生度尽、方证菩提;地狱不空、誓不成佛。” 看来我之所以感觉与地藏有缘,不是偶然。

我们到的时候,已经下晚了。庙里没有什么人。观音殿还开着,大雄宝殿却关门了。就在地藏殿坐了一会儿, 旁边坐着个卖香火的尼姑,在那里打盹。

从庙里出来,一看,还有点时间,想去山上走走。恰逢春季防火季节,有人守着,不让进山。有些扫兴。就随便顺着防火道走了一段。一会儿,就看见山边有一个园林一样的地方,新修的,石阶还是洁白的,树和灌木根部都是新翻起来的红土,可见都是新栽种的。园林后面,有个不知道为什么在晴天里看起来也是黑颜色的山峰,耸起在园林后面。

也没多想,就顺着台阶,一台一台的上去。走到台阶尽头,面前是一个圆形的平台,直径大约一百。石铺的地表,四周有苍松围绕。

我正要往山边走。忽然感觉一种血腥味。平台上的风吹的很乱,没有方向。明明是青天白日,却感觉有乌云遮天。心里有一种曾有人在此横死的感觉。

我心中不安,想叫我的女友。她正在另一边拍照。我嘴张开,却没有声音出来。有好一会,我的脚钉在地上,不能移动。

“你怎么啦?” 她走过来,停在我面前,又抓住我的胳膊,使劲摇晃了好几下。“你怎么啦?”

“怎么啦?” 我如梦方醒。“出什么事情了?”

“我在那边拍照,看见你站在这里不动,以为你有什么事了。”

“哇,真奇怪,这真奇怪!” 我应声说,口齿有点不清楚。“你没有感觉到吗?”

“感觉到什么?” 她说,一脸困惑。

“那就好!那就好!” 我松一口气,但还有些心有余悸。“我们赶快走吧,不要在这里呆了。”

晚上回到镇上,在北门附近一家回民清真馆吃晚饭。牛肉冷盘,烙饼,加薄荷的羊汤。但不论怎么喝热汤,身上还是觉得冷。

5

当晚睡得不好。总醒。好不容易睡去以后,又是做梦。都是些荒诞的梦。一会儿是人掉在水里,感觉一直往下沉,沉不到底。周围都是往上冒的水泡,没完没了。又梦到去山上。天在下雨,想去找个躲雨的地方,但是四面都是雾气,找不到路,总走还是在原地。又梦见我的女友和我骑一个黄色电单车去一个不知道什么地方。为什么车开着,会什么声音也听不到。然后又不像在地上开电动摩托,倒是像在天空中飘行。脚底下踩不到踏实的东西,好像每踩一脚都有可能会落空,然后就会要掉到无底的深渊里去一样。

早晨起来,头撕裂般的疼。赶快和她一起去找救命咖啡。才知道我家乡小镇的浓缩意式咖啡有多么好,而且随处都是!比我在巴黎,罗马,和美国喝过的都好。

在窗边坐着品味咖啡和甜点。窗外是几株棕榈树。空气中还有一丝淡淡的的晨雾。我家乡这里的土,好像种什么长什么 — 从江南的银杏、腊梅、朴树,到热带的棕榈,都生长异常旺盛。

一边喝咖啡,一边又把地图拿出来看。今天的计划是去文庙。然后去看衙门。之后我们就告别小镇。

“看,图的正当中,标号为1 的吧,那是衙门。”

“衙门是干什么的?” 她问。

“以前的衙门,就是现在的县政府,” 我说。“你把现在的县镇府,税务局,法院,公安局合在一起,就是以前的那个衙门。”

“但是我还想看看文庙,”

“好啊,” 我说。“那我们就先去…”

正说着,就见窗外马路上,一辆电单车猛然撞到一辆急停的小货车车后。电动车倒在地上,车主和包飞出好远。过了好一会,人才慢慢爬起来。

我和女友亲眼目睹刚才发生的车祸,两人好一阵子喘不上气来。

“她好像没事吧?” 我的女友说,人有些惶惑不安。“希望她没事。”

街里有几个行人停下来看,但不一会儿就散走了。

6

文庙的入口虽然不是开在街上,文庙的牌坊却是开在街上的,而且老远就能看见。

牌坊叫做 “文明坊”,建于1744年,全木结构,而且没有一根钉子。

我记得文庙边有口井。我好奇井还在不在,就叫她和我一起去找。我话还没说完,她就赶快打断我,

“不要给我讲井里淹死过人,我不要听!”

“没有说井里淹死过人呀!” 我说。

我听她这样讲话,自己也感觉奇怪:她怎么和我想到一起去了呢,因为我也刚在琢磨:“以前会不会有过那样的事?”

井还在,正如我所记得的。一个男人蹲在井边洗衣服。井虽还在,水却受了污染,不能喝了,洗衣服的男人告诉我们。

这个你怎么解释去?周围又没有工厂,水怎么可能会受污染?污源在哪里?实在想不出来。问那个洗衣服的人,他说他也不知道。

我记得文庙的另一边是一个幼儿园。就顺路过去看。果然也还在。只是已经不再是一个托儿所了。我推了推朱红的门,门吱呀一声就打开了。我人没有进去,只探头进去看了看。女友紧跟在我后面,拽着我一个衣角。

“你看见什么?” 她说。

“你不要紧张么!” 我安慰她说。“就是一个空院子,没有什么。”

文庙我上学时有两组建筑群落,一组叫宏学,范·古力克地图上的下4,一到三年级做教室用,另一组叫大殿,地图的上4,四、五年级在那里。为什么叫宏学,我到了上大学,读 《十三经》里的 《周礼》的时候,才明白。小时候就以为宏学是红色学校的意思。

一想到《周礼》,就想起大学时候看的考古发掘材料。不是湖北今天这里挖出来了一个坟墓,有九个大鼎,九个簋,九个尊,九个爵,九个斝,一堆陪葬人的骨头,就是河南那里明天又挖出来一个坟墓,有七个鼎,七个簋,七个尊,七个爵,七个斝,一堆陪葬人的骨头。读那个书的时候,总觉得有一股什么东西腐烂了的味。不是很喜欢。

宏学现在都不怎么看得出原来的模样了。大殿和耳房都无影无踪,只剩下这两段石阶,还依稀可辨:

“想象一下,” 我和她说。“课间休息的时候,百十多个儿童在这些台阶上玩,跑上跑下。两边都没有安全围栏。两边这些石条上,又每天都有小孩用蜡笔去抹,要把它弄光滑。天长日久,滑得像抹了油,屁股还没有完全坐上去,人就滑下去了。还个个都争着要坐。那个时候的人命,好像不是很值钱。

“我记得当年我藏了一颗步枪子弹壳在这些台阶的一个缝隙里,文化大革命武斗时候我捡到的。说不定还在这里。来我们找找看,是不是还能找到。”

“你怎么会想起来藏在这里?” 她问。

“我带来给同学显摆,但是又有地头蛇,会抢你的东西,你就趁没人的时候,把它藏在一个地方。后来就忘了取出来了。”

女友和我一人找一段石级,从下到上,一级一级都仔细看了,没有找到什么东西。没有子弹壳。

宏学边山坡上这棵訶梨勒树,我上小学时就在,今天依然还在,还是高大挺拔,跟记忆里的一样。小时候学生都把它叫槟郎树,实际上不是的。

汉·张仲景《金匮要略·呕吐啰下利》:“下利氣者,當利其小便。氣利,訶黎勒散主之。” 晋·嵇含《南方草木状·木类》:“訶梨勒,樹似木梡,花白,子形如橄欖,六路,皮肉相着,可作飲。” 《毘奈耶雜事·一》曰:“餘甘子、訶梨勒、毘醯勒、畢缽梨、胡椒,此之五藥,有病無病,時與非時,隨意皆食。”

7

中饭之后,我和她去看衙门。衙门在城隍庙和文庙之间一条叫尚义街的街上。进去前,站在街里打量衙门入口。

她说,“就这个吗?”

我跟她说,“你现在看它不起眼,在从前也是个衙门,人人怕的地方。中国有句老话:衙门朝南开,有理无钱莫进来,说的就是这里。中国还有句老话:官不修衙。意思是官吏不敢翻修衙门。所以你看它不起眼。”

“哪为什么官不修衙呢?” 她问。

“因为皇上要是有明文让他修,他就会没完的鱼肉百姓盖政府大楼;你不鼓励他修,他也就不修,怕修了挨弹劾。所以衙门就一年比一年烂。”

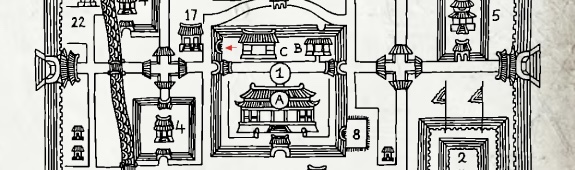

你再看范·古力克图里那个衙门,画的还真像,门还真是朝南开的,就像你我现在看到的蒲阳镇的衙门一样。不过当年这个入口两边,应该有个石狮子,还应该有个持标枪的差役在那里站岗。一会进去,你拍照,也录一段像。不过进去之前,我再给你看一遍图,你好有个概念。”

蒲阳的衙门有三个堂,一个叫 “大堂”,就是范·古力克图里的 1A,一个叫 “内堂”, 就是图里的 1B,第三个叫 “后堂”,也就是 1C。大堂是审犯人,打人板子,县官听案子、听人诉怨的地方。内堂是官员办公用地,后堂是县官一家生活的地方。顺便给你讲讲,图上标记是 17的,是公安局局长家的住宅。”

最后我交代她说,“你一会录像的时候,记得把这三个堂都录下来。”

话这样说完,不知道为什么,我忽然感觉有些凄凉感。我的女友也感觉到了。这个人挺敏感;不用看你她就知道你心里有事了。

“怎么不高兴了呢?” 她说。

“没有啊,” 我撒谎说,笨拙的想掩饰一下自己。“ 刚才忽然想起我小时候上学的事情来。这个衙门最后头,有一个小偏门。从那里出去,直接就是学校面前的街。所以经常抄近道,来到衙门口,就顺着衙门这里上去,再从那个小偏门出去,要不然还得走到街底,再转个弯,再上坡,就远了。”

我拿出地图,指给她看。

“看见古力克地图上那个红箭头吗?对了!就是那个!那是个秘密通道,没有几个人知道的。你从那个门出去,直接就是学校。其实也没有省几步路。但是还是愿意抄近道,因为有一种秘密的感觉。一会儿到了顶上,衙门的最后头,我指给你看那个秘密后门。但是这么多年过去了,不知道门还在不在。”

从衙门口一直到大堂,都是青石板路。以前从衙门抄近道,也许是因为人小,觉得那个石板路总走也不完,要走很长时间。现在一走,没几步就走完了。可惜的是,衙门朝南开的青石路,现在两边都让违章建筑占据了。昔日的威严,已经难以感受到了。

女友已经打开录像,开始往上走了:

录像结尾是三张衙门大堂的照片。第一幅显示县官的办公桌,和桌后墙上的匾,上写 “明镜高悬。” 第二第三幅显示大堂内的兵器架,还有打犯人用的棍子。

过了内堂之后,我和她停下,稍事歇息。

“要是我记得不错,” 我说,朝有个方向回了挥手。“刚才我给你讲的后堂那边的小后门就应该在那个方向。”

上后堂的石级还在,但两边都让违章建筑占满了,只剩下很窄的一条过道 。好不容易上到石阶顶,才发现后堂的院子也不是以前的样子。院子当中有好几个废弃了的简易房,到处堆的都是建材废料。从前这个院子是有人家住的,院子里还有长在架子上的丝瓜藤。现在都不见了。

“那个小门就应该在这里了,” 我说一边说,一边朝衙门后堂最顶端西北边的那个角落走去,一路拨开挡路的那些废材料。

“不要再往前走了吧,” 我的女朋友说,一脸焦虑不安的样子。“这里这么脏乱,又没有人住。”

女友的话,我没有怎么听到。我感觉我看见前面不远处有一个什么东西,看着很眼熟。我一下子激动起来。

“就是这里了,就是这里了!” 我失声喊出来,心都在喉咙里。紧迈了好几大步,把碎砖头踩得哗哗响。也顾不得了,一边踉跄走,眼睛一直盯着那个角落。没想到那么多年过去了,这个小側门还会在这里!儿时的感觉又回来了,让我激动。一种在做一件别人不知道的秘密的事情的激动。

是一道铁皮门。嵌在掉渣的墙上。整个门都生锈了。墙上也不见任何植物。以前是有的,都长在围墙顶上,春天这个时候一般都是干枯的。

这个时候,我的女朋友已经追上我了。她站在我旁边,我都能听到她的呼吸。

“你说是这个吗?” 她问,指了一下墙边。

兴奋之中,我没理她的话,也没有多想,就把手抓住门把,揪了一下。门没动;我又使劲拽了几下。

“要打不开就算了,” 她说。“我们往回走吧,天也不早了。”

“这个好奇怪,” 我说,拍了拍手里的铁锈,还是不愿意放弃。“要么是我记错了?难道门不是拉开的,是推开的吗?”

这么一想,脑子里一亮,就试着推了一下。感觉门有些松动。又使劲推了一下。我一下激动起来。“没错,是推!这么多年,把这个给忘了。”

我的女友也跟着有点激动,脸上同时又有些焦虑,眼睛不时四处看一下。

又推了几下以后,我感觉门松动多了,就把肩头顶在门上,撇足了劲,把我平时的力气都拿出来,使劲一推。

哗啦一声,门开了,但墙也和门轰的一声倒了,人也差点跟着摔进去。但脚跟还没站稳,一抬头,我就猛喊一声:“见鬼!” 人一下子往后一跳,差点踩到她身上。

呈现在我们眼前的,是一个窄小简陋的,临建棚类似的小屋,像一个堆放杂物的地方。里面是一股刺鼻的气味 — 基建杂物,混泥土,和炭烧味。

在我的记忆里,衙门内堂最顶头墙上的这个小铁皮门一拉开,就是衙门西边的街。但令我大吃一惊的是,跟我意料的完全相反,门后面不是街,而是一个小屋,好像有人利用这里围墙不规则的形状,盖了一个类似围墙一部分的隐蔽隔间。怪不得门推开以后是另一堵墙,而不是街外面!

我的女友随后也踉跄进来,但她第一眼看到是地上烧焦了的泥土和上面的印子。

“啊呀!” 她随即用手把嘴唔住。“那是什么呀?”

我这时才注意到另一边角落里有一个捆绑很紧的包,看似一堆被褥,表面的黑色油腻的渗透物都已经干了不知多久,上面还有基建的碎材料。你不用是个专家,一看那个地上焚烧过的土块的形状和那个被褥的形状,你就知道这个小屋是个犯罪现场。

两个人赶紧跑出来。惊吓的半天没有能够喘上气来。稍微镇静下来一点以后,我说,“现在怎么办?” 说话的口气,好像是在问自己,又好像是在问我的女友。

“我们赶紧走吧!” 她说。

“不行,恐怕要去报案,不能就这样走。” 我说。“终归是我们发现的,如果不报案,追查起来,会出事的。”

我们走回尚义街,看见街边停着辆执勤民警的摩托车,就走上前去,把我们刚才看到的给民警讲了。

“你们两个等在这里,不要走!” 民警说。随即拿起步话机,开始打电话。

8

警察局的位置在以前的校场,老东门旁边,就是范·古力克图上标号为 2 的地方。把我们带到这里的警车现在停在操场边,样子长得像高尔夫球场和公园用来拉人用的那种车。

因为我是外籍,我的女友是外省人,两人都不是本地人,作为报案人,我们的事情就麻烦些。我们先是被带到二楼去登记,填表,按手印。办公室的人把我们的证件拿去复印。复印我的证件的时候,我看几个民警在那里传看我的护照。大概是因为没有见过美国护照,感觉好奇。

登记完毕,我被带到侦讯组的办公室去做笔录。

“那么她呢?” 我问,指了指我的女友。

“她你不用管,” 来带我去侦讯组的警察说。

说是笔录,但是整个过程都录像录音的。我把我们下午在衙门的发现,又从头讲了一遍。盘问我的那个办事民警是个三十来岁的人,整个过程当中脸上一丝笑容都没有。记录做完,让我阅读。我读了一遍,没有异议,就在上面签了字,压了手印。这些都做完后,又被带回刚才进来时做登记的地方。

“这是你的护照,” 桌后那个戴眼镜的年轻民警说。“现在交还给你。请这边等。”

我在过道的一个长凳上坐下来,等我的女朋友。

9

清晨。昆明火车站呈贡高铁站。出租车停靠站。我帮我的女友把她的行李箱从出租车上拖下来,一直拖到车站大厅玻璃墙边。周围是来来往往的人,都是一早要去坐高铁的乘客。太阳还没有出来,但是天边已经透亮了。

“明天你就要回美国了,” 我的客家女友说。

“是啊,” 我说。“下次就不知道什么时候了。”

她没有说话。一会说,“你跟我进车站吗?”

“不了吧,” 我说。“我就在这里跟你说再见吧。”

她没说话,眼圈有点红。我给了她一个拥抱。

“那个可怜的女子。” 她说。

蒲阳公安局做事很迅速。虽然凶手还没有查出来,被害人的身份已经查出来了。我们发现的那具尸体,属于10年前在镇上消失的一个四川女子。人起先是在镇上一家歌舞厅唱歌,后来就不知去向了。

我看看时间。她登车的时间快到了。

“你该走了,南珂。” 我说。

这是这些天来,我第一次叫她真正的名字。不是 “细妹,” 不是 “你,” 也不是 “喂!” 就是 “南珂。”

当我看着她走向火车站入口,消失在人群中,我感觉我的一部分,也随她而消失了。同时又觉得,我又获得了她的一部分 – 一个我从前不知其存在的部分。我觉得喉咙有些哽咽。

坐在地铁上回城的时候,我看着车窗外的快速倒退的初春的山坡和树木,心里想:“有所失,也就有所得。也许这就是生活吧!”